开栏的话:

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是台湾光复80周年。十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过,将10月25日设立为“台湾光复纪念日”,以立法形式铭记全体中华儿女共赴国难、收复山河的历史。

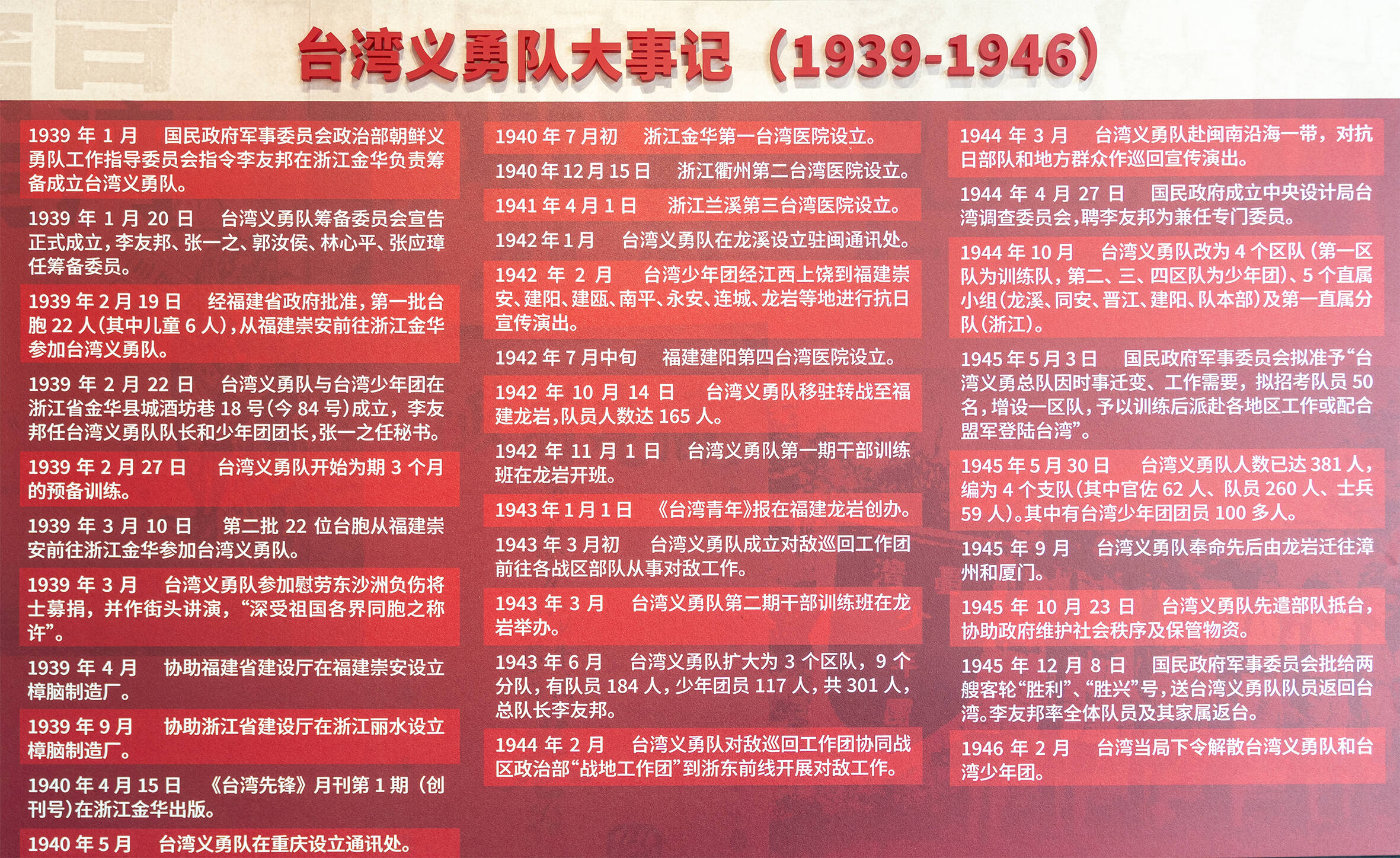

在这段历程中,1939年于浙江金华成立的台湾义勇队,成为台胞直接参战人数最多、影响最大、持续时间最长的团体。2025年6月,《台湾义勇队档案》入选中国档案文献遗产名录,625件原始档案以铁证印证:台湾是中国领土不可分割的一部分,两岸同胞血脉相连、命运与共。即日起,福州广播电视台推出系列融媒体策划《寸心许山河》,重走台湾义勇队的抗战征途,再现两岸血脉相连的共同记忆。

8月30日,“义勇挥戈 同心复疆——台湾义勇队档案文献展”在福建省福州市开展。展览精选240余件档案文献和历史图片,讲述台湾义勇队的英勇抗日事迹,还原两岸共御外侮的历史真相。

成立于金华的台湾义勇队是一支独一无二的抗战队伍。队伍的成员,是居留在祖国大陆的台湾同胞。队员们不扛枪炮,而是通过开展对敌政治工作、巡回宣传慰问、生产报国和医疗救助,为抗战贡献独特的力量。

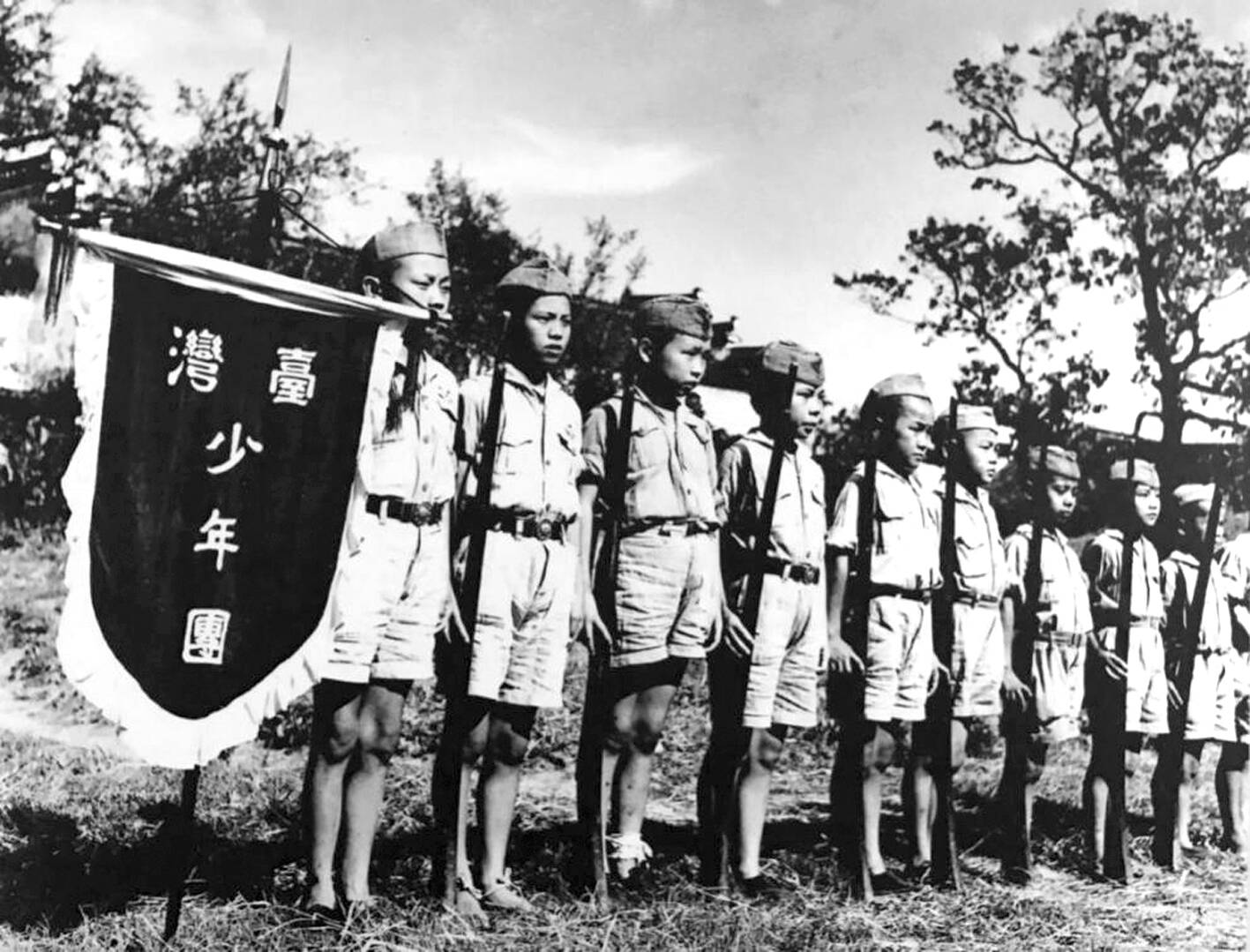

台湾义勇队成立初期

台湾少年团团员

台湾义勇队活跃在东南战场,抗日足迹遍及浙江、福建、江西、安徽……从1939年成立初期的30多人,到1945年队员人数已达381人,台湾义勇队不断发展壮大,成为抗战时期由在大陆的台胞组织起来的人数最多、时间最长的一支抗日队伍。

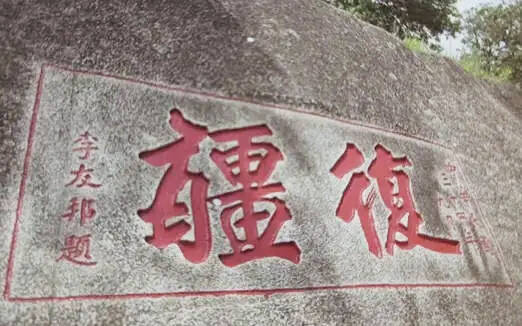

抗战胜利后李友邦在厦门五老峰山石上题写的“复疆”

01

“我们是抗日的义勇军”

台湾义勇队的成立,得从“赤诚的爱国主义者”李友邦说起。

李友邦祖籍福建同安,1906年出生于台北芦洲乡,此时,日本已经占领台湾11年。在校期间,李友邦就积极参加反日活动。1924年,18岁的李友邦袭击台北日警派出所,遭日本当局通缉,连夜来到祖国大陆。

全面抗战爆发后,李友邦总结了台湾同胞抗日斗争的经验和教训,提出“欲救台湾,必先救祖国,欲致力于台湾革命的成功,必先致力于中国抗战的胜利”。1939年2月,在中共浙江省委的帮助和支持下,李友邦将散居在大陆的台湾同胞召集起来,在金华宣告成立台湾义勇队。李友邦任队长,中共党员张一之任秘书。

台湾义勇队队员高唱抗日战歌

“我们是抗日的义勇军,是台湾民族解放的先锋队。要把日寇驱逐出祖国,要把他在台湾的镣锁打碎……”一首《台湾义勇队队歌》,道出台湾义勇队的宗旨:保卫祖国,收复台湾。“复疆”二字,写在台湾义勇队队服的臂章上,也刻在每一位队员的心底。

台湾义勇队队员多为医生、文化工作者、教师,有的精通医术和日语,有的懂得樟脑及其他药品的制作。这些“特有技术”,成了队员们抗战的武器。

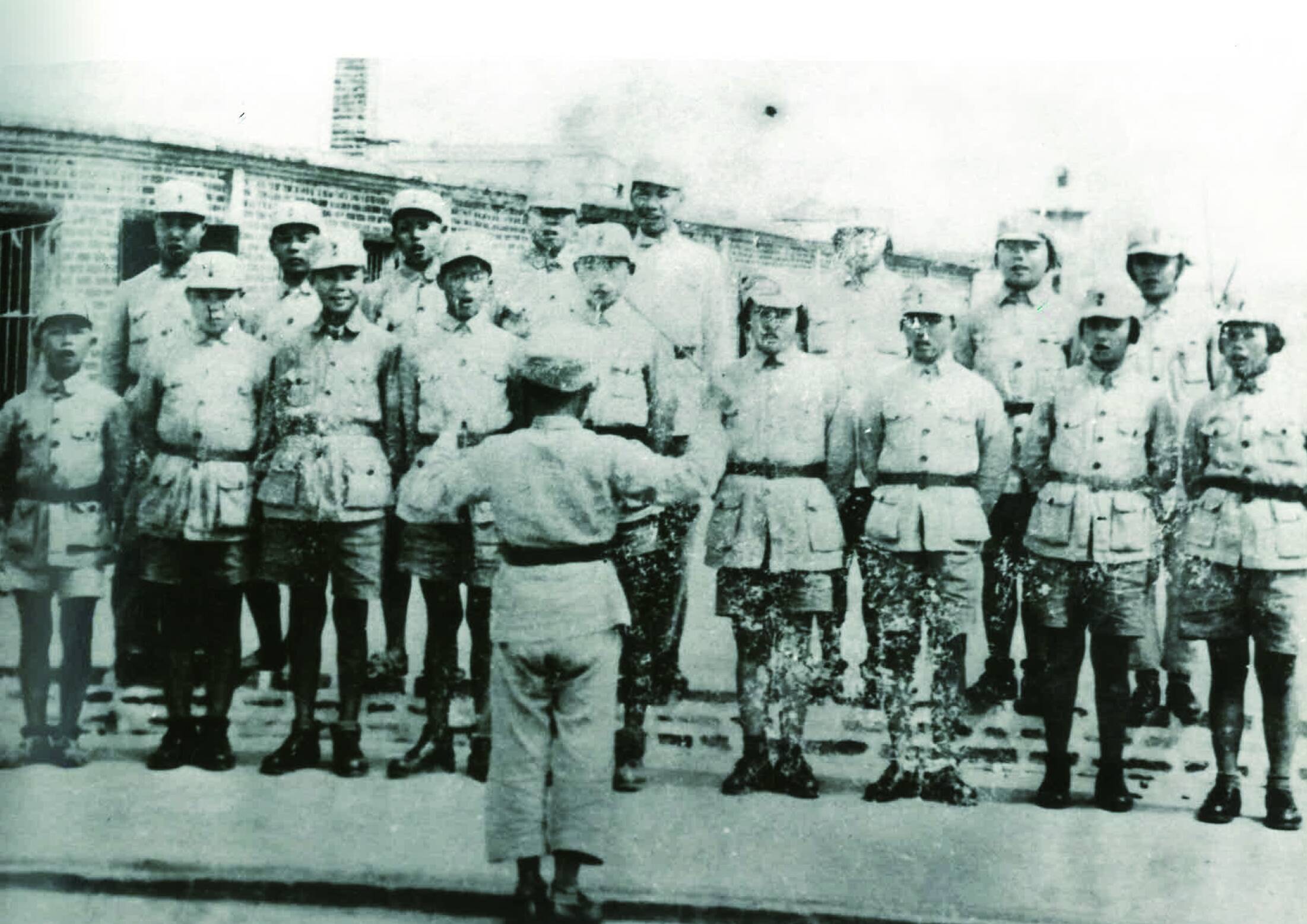

台湾义勇队队员参加军事作战训练

对敌政治工作是台湾义勇队的重要工作之一。队员们经过短期军事训练后,即被派赴各抗战部队,其工作主要有:帮助部队翻译敌军文件,审讯俘虏,收听敌军广播、阅读敌人文件加以分析归纳后供部队参考,教士兵学习战争中使用的日语口号、歌曲……据统计,1943年1月至1944年10月,台湾义勇队共为抗日武装提供敌伪情报178件。

台湾义勇队创办了抗日救亡进步刊物《台湾先锋》《台湾青年》,并组织战地工作队,深入前线和抗日部队的官兵一起生活战斗,用讲演会、歌咏会、座谈会等方式,讲述台湾被占领40多年来的切身之痛,激励官兵奋勇杀敌,为抗日救国呐喊。同时,创办制药社,并在丽水云和等地协助建立樟脑厂,生产的急救包、疟疾丸、樟脑油等药品与物资,多数直接送往抗日前线。

02

“穷医院的革命医生”

台湾义勇队成立后不久,1939年3月,在金华城区酒坊巷设医疗所,义务医治伤病兵民,来诊者均不收费,赤贫者还会供给少数药品。

此后,考虑到乡下穷苦同胞不能时常来城里,于是在乡间另设诊所。又考虑到乡间穷苦病人,有时连移动也不可能,于是成立医疗巡回队,“除看病外,如病人需要代为购药,本队尚可代办,故四乡称便”。

1940年7月,台湾义勇队将医疗所扩充为台湾医院。开办之初的一组看诊数据可看出其受欢迎程度:7月,2688名;9月,4314名;11月,3184名……

台湾义勇队设在金华的第一“台湾医院”

义勇队队员自称“穷医院的革命医生”。他们一致认为,参加祖国抗战,是争取自由、打碎日寇统治的绝好机会,因此,“每一位同志都把医务工作当作革命工作的一种”,“于是都很诚恳,很殷勤仔细地替病客治疗”。

虽然条件简陋,但“台湾医生”给民众看病仍一丝不苟。

台湾医生也被派往浙东战地前线去服务,或参加当地野战医院的工作。队员们既当医生,又当教员宣传员,教士兵日语喊话,对士兵讲台湾情况激励斗志,很受部队欢迎。

03

“抗日宣传的有力劲旅”

与台湾义勇队一起成立的,还有一个特殊的团体——台湾义勇队少年团(以下简称台湾少年团),其成员多为义勇队队员的子女。

“李友邦将军成立少年团,是有长远打算的,因为台湾革命不是一朝一夕就能完成,他是要培养革命的后代,也是为了把革命战士的孩子管起来,让他们没有后顾之忧。同时,少年团孩子们的事迹在宣传上也很有利——他们深受殖民之痛,被日本人压迫欺负,亲身经历的故事讲起来特别动人。”曾在台湾少年团担任指导员的黄中一这样回忆。

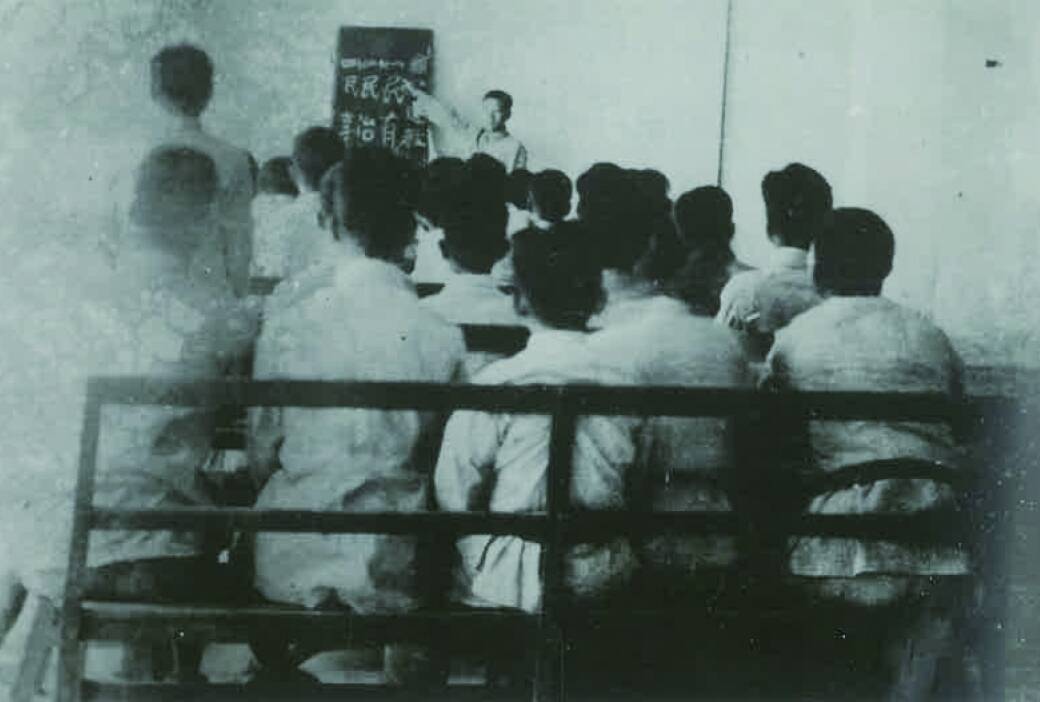

台湾少年团团员上课的情形

1950年牺牲在台湾的“红色女特工”朱枫也曾与台湾少年团结下一段情缘。

朱枫1938年冬天来到金华,积极支持和参加各类抗日活动。当时,她与台湾义勇队往来密切,曾捐赠八百大洋,雪中送炭,帮助台湾医院顺利开业。1939年夏天,在去皖南新四军军部之前,朱枫把女儿送到了台湾少年团,并将她改名为朱倬。

那时,朱倬才9岁。台湾少年团的其他成员也都不大,小的八九岁,大的也就十三四岁。这么小的孩子,能做什么呢?别看他们小,足迹却遍及金华城乡、浙东前哨、赣北皖南、闽南沿海和闽西龙岩一带,表演抗日话剧,唱歌跳舞,张贴抗日海报……他们也到前方部队慰问表演,到群众中义演募捐。

台湾少年团团员在浙江宁波前线表演“马蹄舞”

当他们弱小的身躯站上各地街头,诉说亲身的家庭经历、故乡的流离失所,民众们无法不被感动。他们的说服力比什么都强。因而,这支小小的队伍,每到一处都受到极大的欢迎,被当时的《东南日报》称为“抗日宣传的有力劲旅”。

台湾义勇队和少年团在金华坚持抗战,直至1942年浙赣战役爆发。此后,他们在福建继续抗战,并不断发展壮大,直至抗战胜利,直至台湾光复。“复疆”,终如所愿。

来源:福州广播电视台

编辑:庄颖