9月20日,福建省龙岩市东兴桥巷6号仰崑书院,苏祺的孙子苏国站在井边,指尖示意着井壁一处不起眼的凹陷,一段藏在龙岩老宅子深处的抗战往事,便随着他的讲述,一点点从历史尘埃里鲜活起来——这里曾住着一位特别的“客人”,他就是台湾义勇队的李友邦将军,看似寻常的仰崑书院,也珍藏着两岸同胞共赴国难的记忆。

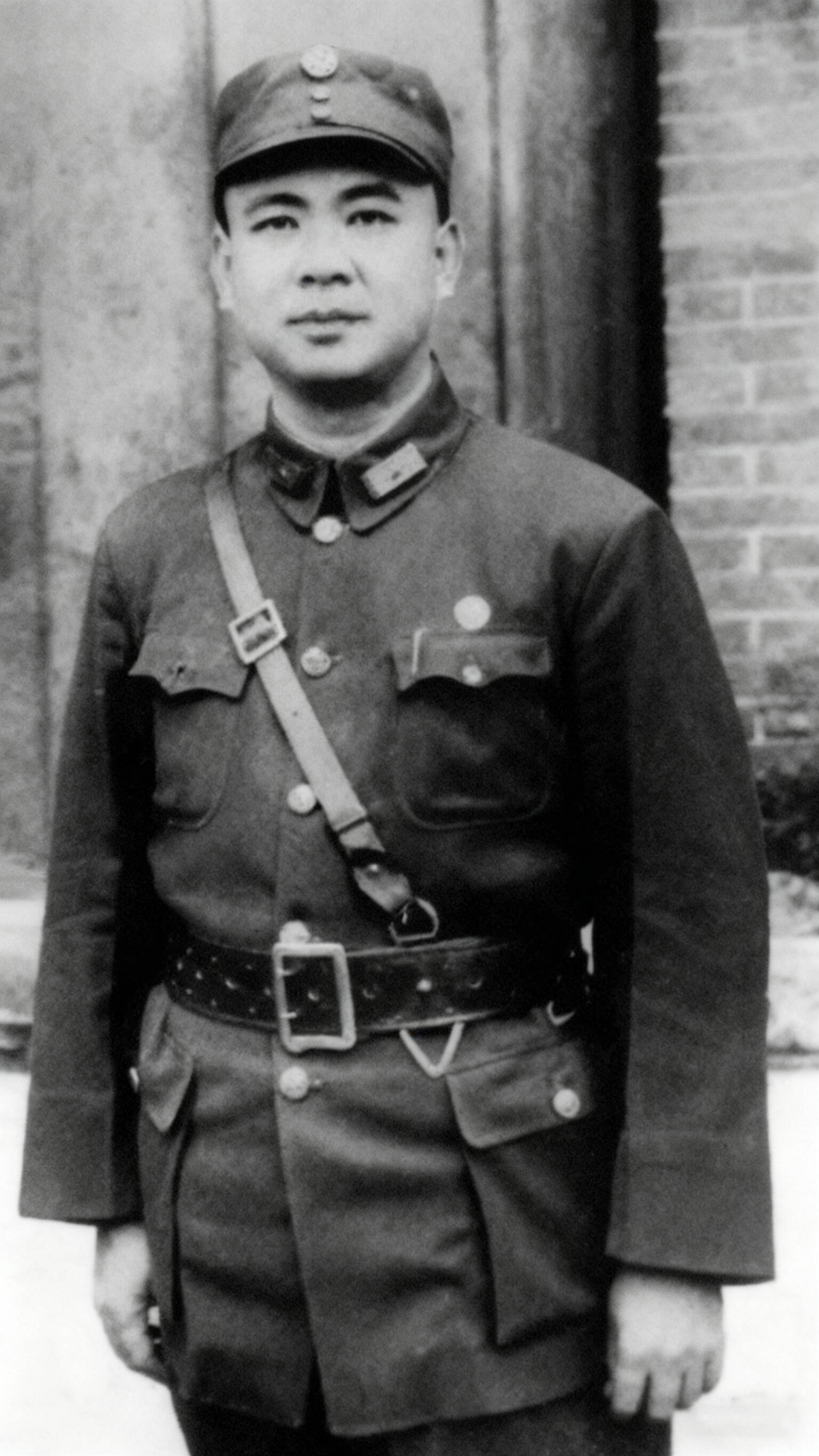

1942年5月,浙赣战役爆发,台湾义勇队从金华转移,于10月中旬抵达龙岩。李友邦在龙岩的第一个住处,便是苏祺的祖宅仰崑书院。为何会选择这里?又藏着怎样的渊源?

据苏国回忆,当时苏家祖宅占地2000多平方米,房屋众多,且家中不少人外出经商,空出的房间恰好可以用来安置台湾义勇队队员。其中的仰崑书院小院落,便留给李友邦将军与爱人严秀峰、岳母一家居住。也是在1942年,依托祖宅闲置的空间,龙岩农校在此创办。自此,台湾义勇队队员便常与农校师生一道,在书院的院子里共同训练、生产、劳动。

据福建省档案馆编撰的《台湾义勇队档案》记载,当时台湾义勇队移驻龙岩后,生活十分清苦。李友邦曾向国民党军事委员会政治部去函,提到队员们“栉风沐雨,冒险犯难者已逾五年”,待遇远逊于其他机关,维持最低生活都十分不易。然而,即便如此,他们也没有被困难打倒,而是开展了生产自助运动。队员们动手垦荒,栽种粮食和蔬菜瓜果,还养猪、养鸡鸭,编草鞋、织草帽等。据《闽台关系档案资料》记载,到1943年,义勇队已垦殖达13亩多,还有两所青年农场。

李友邦在龙岩积极开展抗日宣传,创办《台湾青年》,向民众传播抗日思想,呼吁大家团结起来,共同抗击日本侵略者。这份投身家国的热血,也深深感染了苏家子弟——苏国的大伯苏振楷、二伯苏振文先后加入台湾义勇队。苏振楷是1942年首批加入义勇队的龙岩知识青年,后来担任台湾义勇队驻闽南地区宣传队队长,奔波于闽南各地开展抗日宣传;苏振文则留在龙岩,身兼台湾义勇队驻龙岩农校指导员与农校军训教官二职,一边引导学生参与抗日宣传,一边教学生军事技能。

在龙岩的这段时光,对台湾义勇队而言,不仅是咬牙坚持的艰难岁月,更是队伍发展壮大的重要节点。据《台湾义勇队队员名册》统计,1943年队员达301人;1945年,队员增至381人,编为4个区队,成为台胞参加祖国抗战斗争中规模最大、影响最深远、持续最久的队伍。

1942年年底,临近春节时,李友邦在苏祺家中写下春联:“文章千古业,孝友一家春。”他特意将杜甫“文章千古事”的“事”改为“业”,把抗日救国的担当融入笔墨;“孝友”二字也藏着心意,是他与苏家的深谊,更是乱世里同胞相携的温暖。后来字迹慢慢褪色,苏祺总记着那段共患难的日子,一遍遍细细描摹,让墨迹重新鲜亮。也正因这份珍视,如今我们再看这副对联,不仅字迹依旧清晰,更能从笔锋里读懂李友邦当年的家国担当,对胜利的深切渴望。

如今,龙岩城里仍留存着这段历史的印记——“三苏故居站”公交站。苏国带着我们走到站牌下,指着“三苏”二字说:“三苏”即他的爷爷苏祺,以及加入台湾义勇队的大伯苏振楷、二伯苏振文。每当苏国看见公交车从站牌前驶过,爷爷当年的话总会涌上心头:“李将军他们不是‘客人’,是一起扛过难的‘家人’,这段日子,不能忘。”

台湾义勇队在龙岩的岁月,是两岸同胞共御外侮的鲜活见证。李友邦将军与队员们的身影,早已深深铭刻在龙岩的历史长河里,也定格在两岸人民共同的记忆中。他们的故事,始终激励着后人为两岸和平统一、中华民族伟大复兴接续前行。

来源:福州广播电视台

编辑:庄颖