1939年2月,台湾著名爱国志士李友邦在金华成立台湾义勇队、台湾少年团。

在金华城区活动了一段时间后,随着队伍的壮大,台湾义勇队和少年团又先后转移到仙桥乡下牌塘村、东孝乡尖头塘村等地活动,并在当地开展医疗救治。

01

他们曾住在村里 跟村民很亲

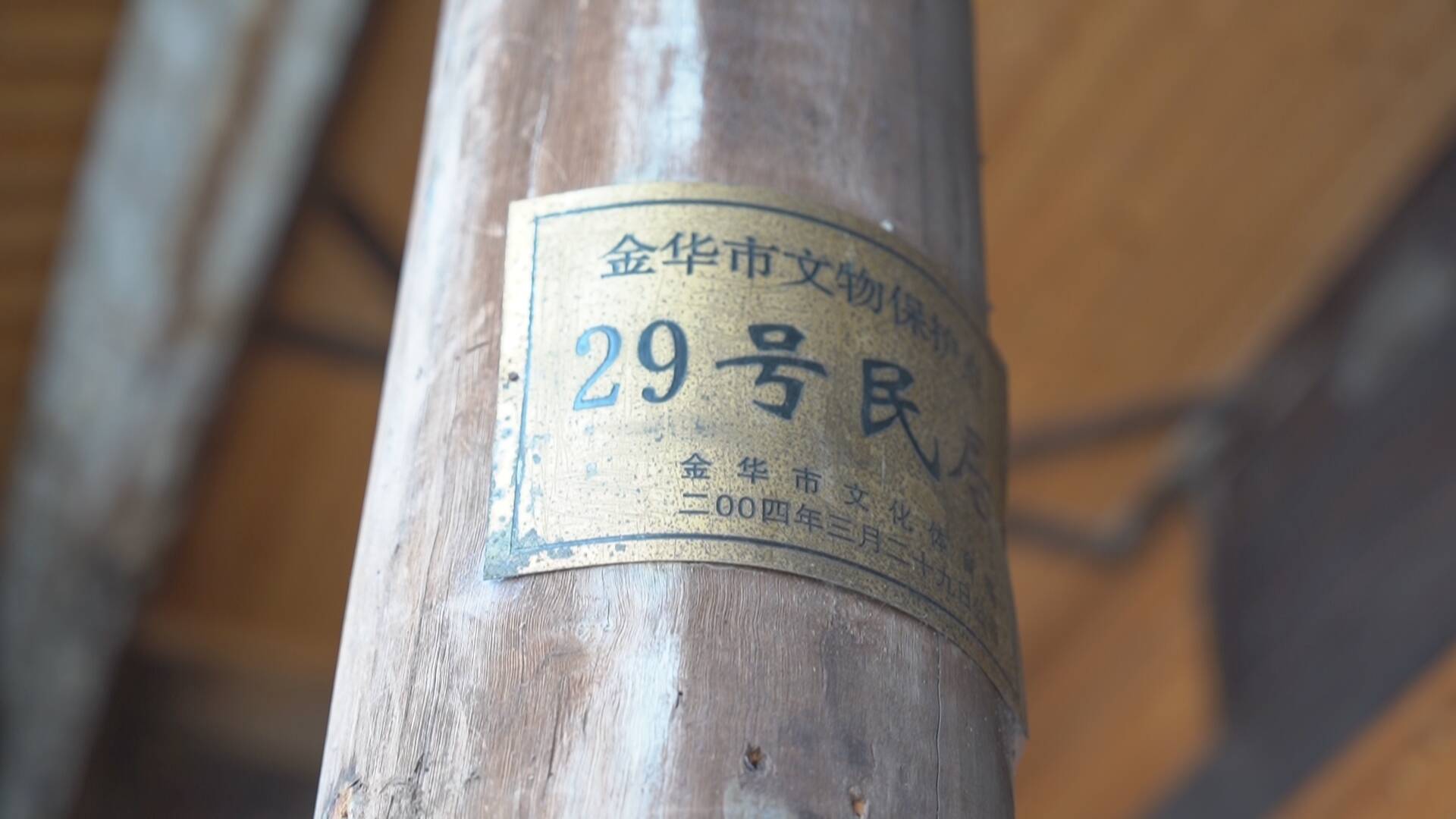

下牌塘村现属金东区赤松镇,村中心有一幢占地近200平方米的古民居,柱子上挂着金华市文物保护点的牌子。虽然房子闲置着,但角角落落被打扫得清爽干净,房梁、柱子等处能看出新修缮的痕迹,这里就是台湾义勇队和少年团曾经的驻地。

台湾义勇队驻地房子

文保点牌子

古民居西北角的房子里住着一名叫严娇苏的村民,今年81岁。她说,通过老一辈人的口口相传,台湾义勇队队员们的故事早已耳熟能详。

医疗工作是台湾义勇队的主要工作之一。最初,义勇队在金华酒坊巷设立医疗所,义务医治伤病军民。不久,又在金华乡下设立诊所和巡回医疗队,方便为广大农村病人治病,下牌塘村就设过诊所。村民邵国强说,父亲邵小明十几岁时,曾亲眼见过义勇队队员在村里治病救人。他还听父亲说,义勇队队员经常帮助老百姓挑水、扫地,看病不要钱,还送药。

98岁高龄的村民邵有海对台湾义勇队还有印象:“当时我们都很小,只记得他们跟村民很亲,对于他们的事村民都很保密,主要为了保护他们。”

金东区赤松镇下牌塘村村民 邵有海

1940年夏天,台湾义勇队和少年团又迁到尖头塘村。

台湾义勇队队部设在尖头塘村的“清静禅林”,这是一座相当大的庙宇。根据台湾义勇队队员回忆,庙宇大殿的石柱上贴着富有抗战精神的对联,右边的厢房是客房,也是大家学习的地方,挂着两张有战时教育意义的图,即《新兵器常识图》和《一九四〇年的世界形势图》。平时,队员大部分时间在外工作,进进出出。

台湾义勇队队部设在庙宇里有两年时间,因此,当地村民叫它“抗战庙宇”。附近村的村民钱永祥曾帮助台湾义勇队烧饭,1942年台湾义勇队撤退时,也随队去了福建龙岩,直至1944年才回家。

如今,“抗战庙宇”已不存在。前些年,因旧村改造,尖头塘村也已整村搬迁,合并到山垅头村,原村址现建了厂房。

02

两名台湾义勇队队员

永远留在了金华

下牌塘村古民居二楼东边的卧室,是义勇队队员、台湾医生王逸客住过的房间。当时,村里一名孕妇难产,是王逸客帮忙接生的。

王逸客曾居住过的卧室

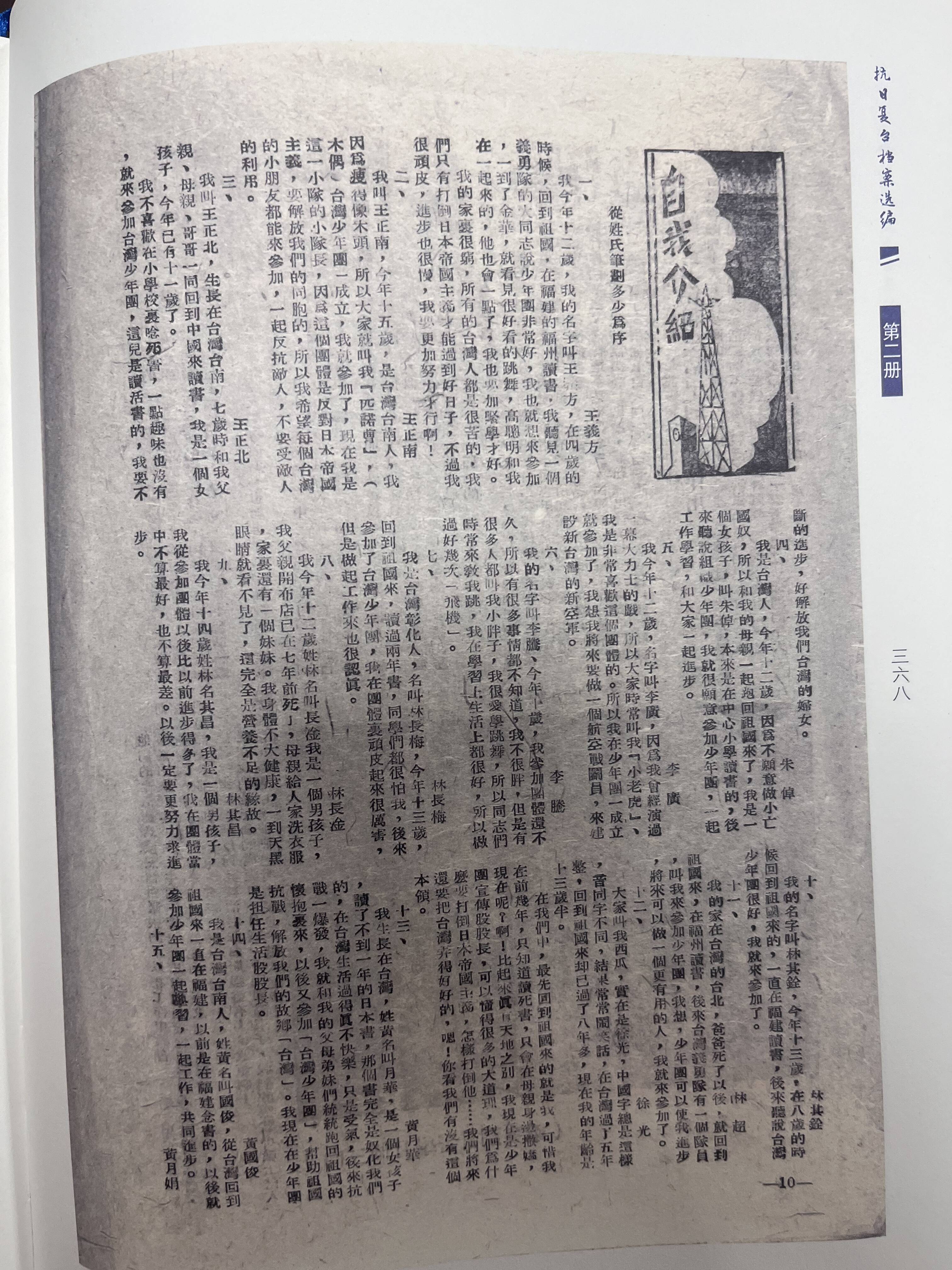

王逸客是第一批跟着李友邦到金华的队员。1938年冬,李友邦到福建崇安(今武夷山市)号召台湾同胞参加祖国抗战,组织台湾义勇队。在这支队伍中,涌现出了夫妻、父子、兄弟、姐妹一同参战的动人故事。年过五旬的王逸客(原名王克明)就是典型代表。

王逸客是台南人,当过律师、小学校长。他是抗日积极分子,因在台湾遭日本殖民者通缉,举家迁往福建。1939年,年过半百的王逸客携4名子女参加台湾义勇队。王逸客特意为孩子们取了4个新名字:王正东、王正西、王正南、王正北,寓意好儿女志在四方。王正西、王正东加入台湾义勇队,王正南与妹妹王正北年幼,被分在台湾少年团,王正南任少年团小队长。

王正北和王正南写的自我介绍

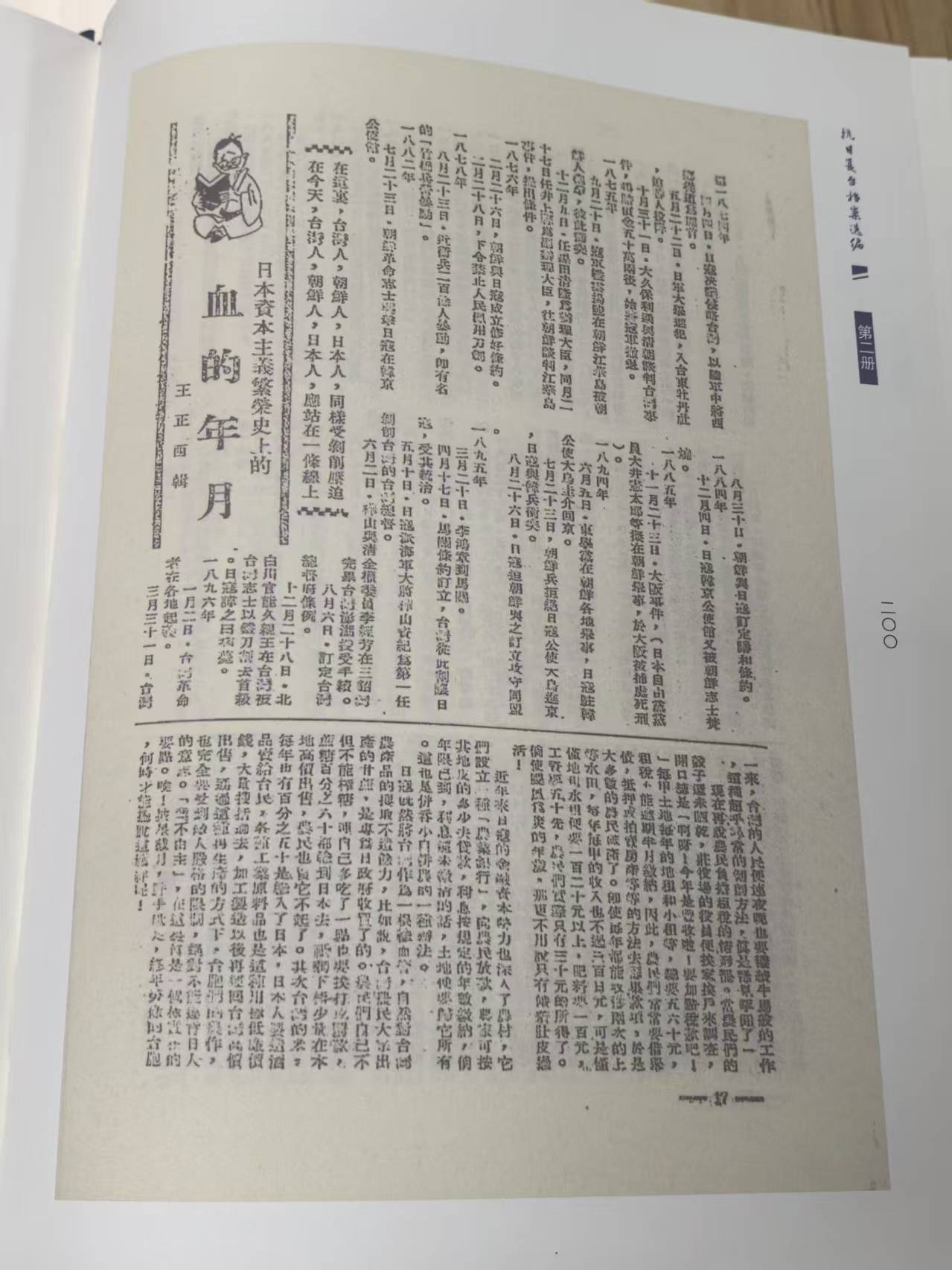

王正西在《台湾先锋》第一期上发表文章《日本资本主义繁荣史上的血的年月》

到金华不久,正逢浙江省动员委员会、文化事业委员会号召开展“文化人献金”运动,王逸客积极响应,慷慨捐款。但过了没多久,王逸客因积劳成疾,不幸病故。当时,台湾义勇队为他举行隆重的追悼会,并将他安葬于该村的后金山背。

后金山背 台湾义勇队队员王逸客曾经的安葬地

眼前这片种着苗木的田地就是后金山背,这里原是下牌塘村民的墓地,村里祖祖辈辈都安葬于此。邵国强曾见过王逸客的墓,他回忆,当时王逸客的墓是整个墓地里最大的。在农村,墓越大就意味着对死者越尊重。

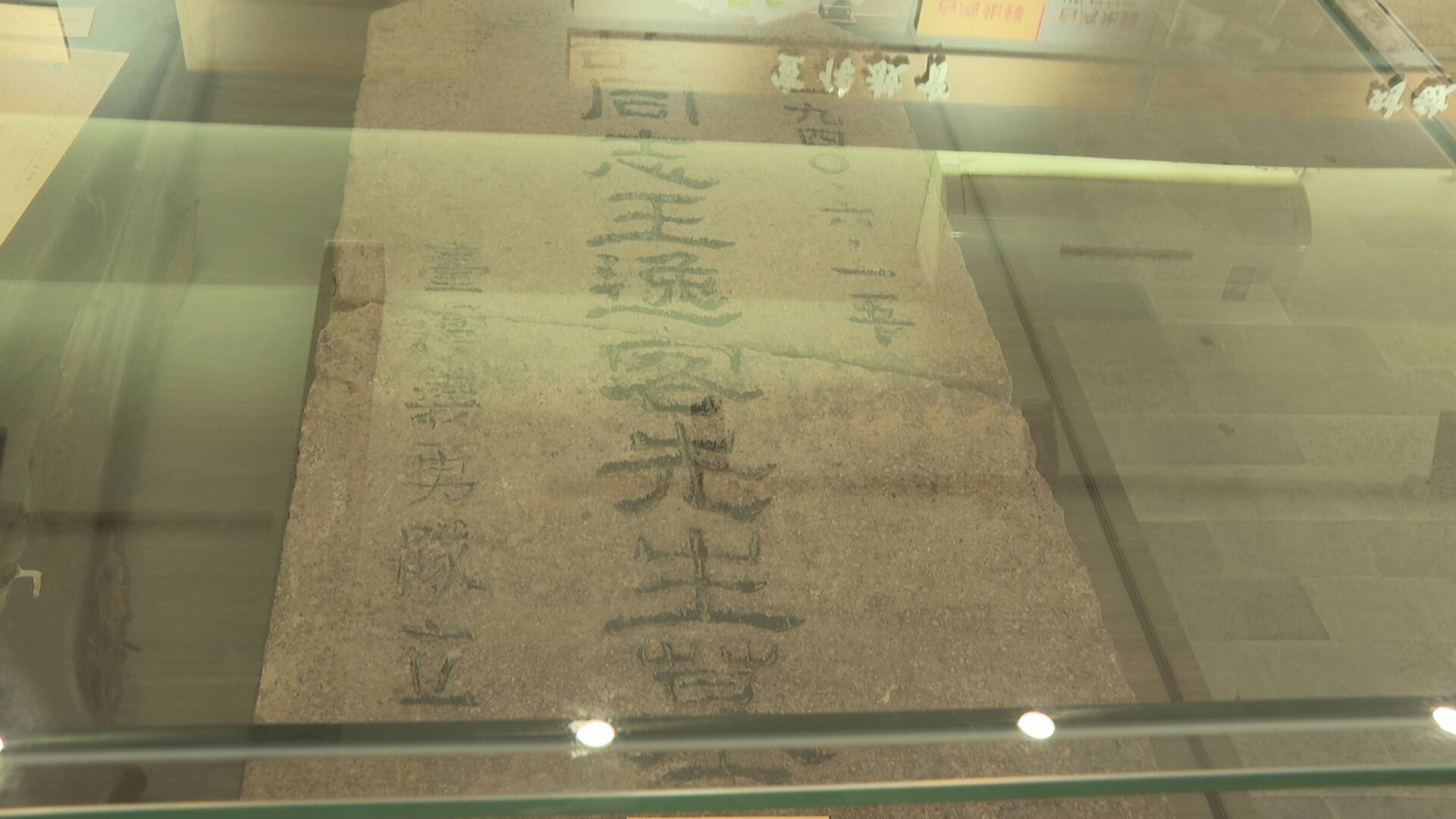

如今,王逸客的墓碑陈列在台湾义勇队纪念馆。墓碑裂成上下两截,正面写着:故同志王逸客先生墓,1940年6月15日台湾义勇队立。

台湾义勇队队员王逸客的墓碑

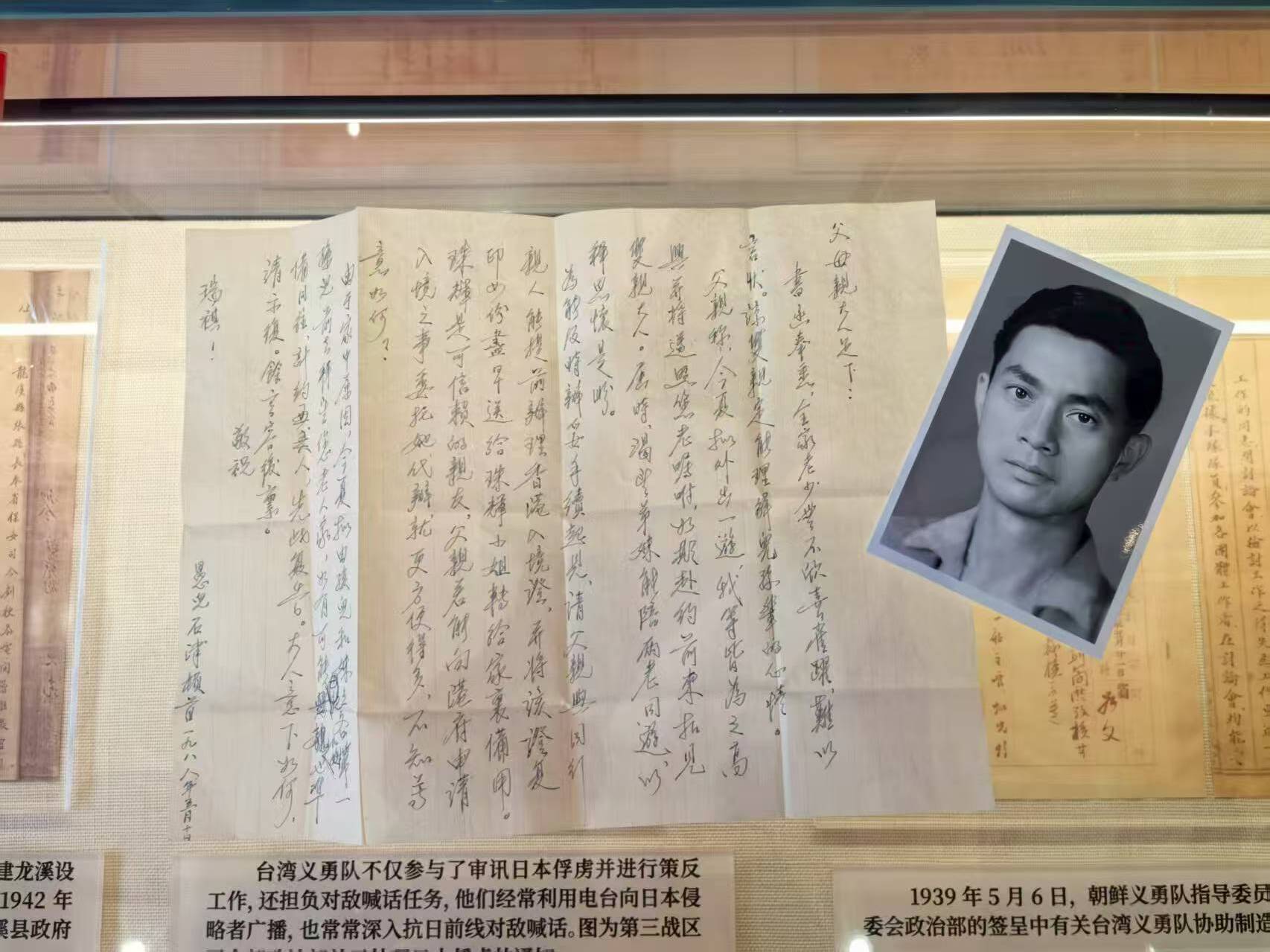

家书

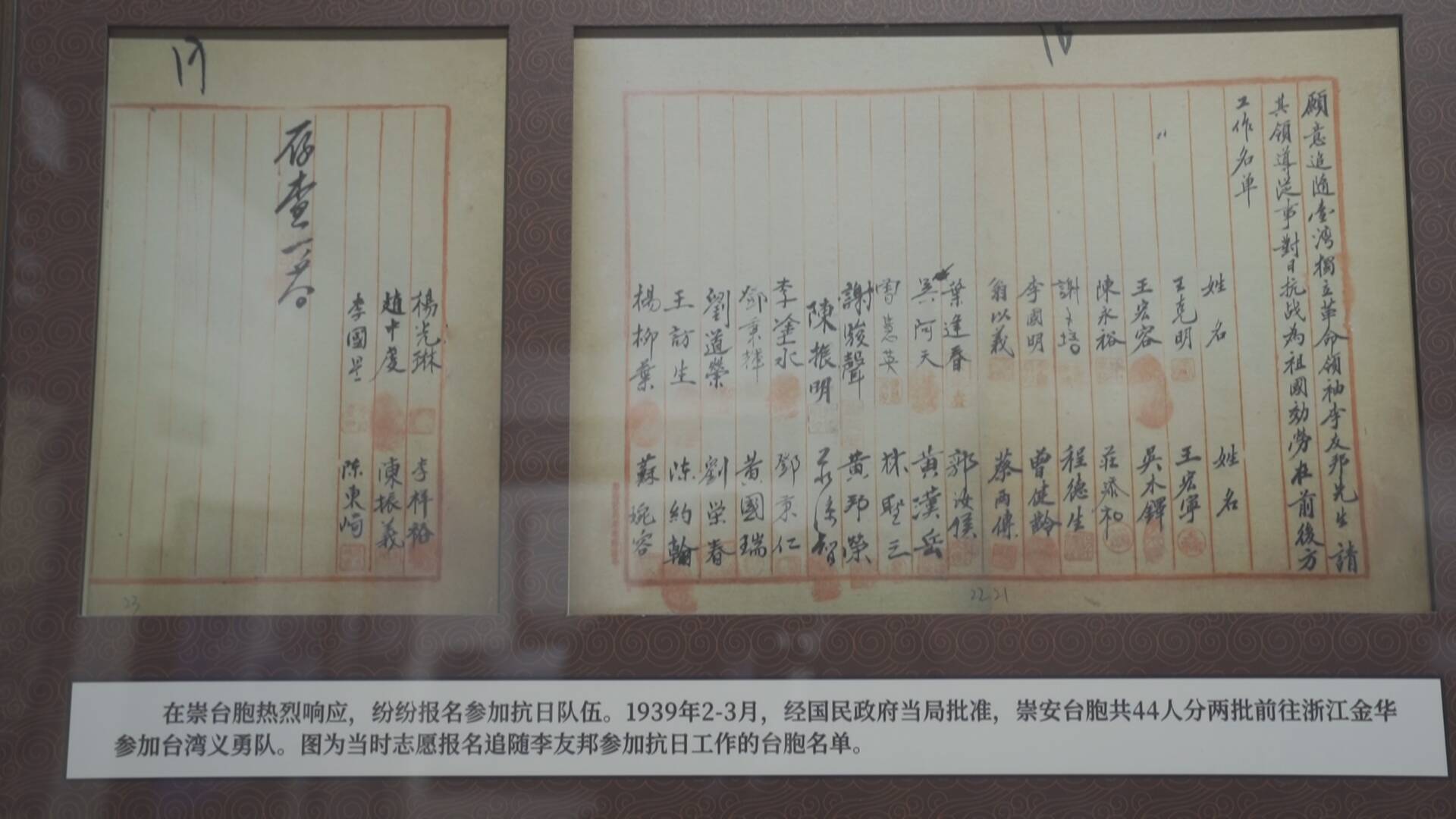

1939年2月到3月,志愿报名追随李友邦参加抗日工作的44名台胞名单,王逸客(王克明)、王正东(王宏宁)、王正西(王宏容)也在名单中。

还有一名台湾义勇队队员永远留在了尖头塘村,他叫高甦。

《台湾先锋》第一期刊载有高甦的《我们在浙东》一文,叙述了他在浙东前线战地工作队的经历。1940年2月,高甦从前线带着重病回来后,一直卧床不起。在他病重期间,李友邦隔一两天就去探望,殷殷嘱咐“好好医治”“药这儿既然没有,可到宁波去买”“要尽最后的努力”……

1940年7月,高甦去世。

台湾义勇队队员陈湘写了《悼高甦同志》一文,发表在《台湾先锋》第四期:“他在临死前还忘不掉事业,忘不掉自己对这时代所肩负的重任……他至死还在怀念着伟大辉煌的工作……这种献身革命的牺牲精神,是堪为我们的模范的。”

2011年,高甦墓碑被发现,后移交给金华市文物局。

03

李友邦第一个孩子

出生在尖头塘村

李友邦与严秀峰的第一个孩子,出生在尖头塘村。

严秀峰是杭州人,17岁投身抗日救亡运动,因在东洲保卫战中冒死传送军情,被称为“抗日花木兰”。1939年,严秀峰在金华结识李友邦,1941年,两人喜结连理,谱写了一段战地情缘,成为远近知名的“烽火侠侣”。

一段影像资料显示,2001年,严秀峰曾回到尖头塘村寻访。她回忆:“我们在这里住的时间比较长……我女儿就出生在此。”

在《跨越海峡的情怀》一书中,严秀峰也写下了尖头塘村的相关回忆。她写道,1942年春末,自己在村里开始临盆阵痛,经过4天的辛苦,诞下与李友邦的第一个女儿,他们为她取名李効群。

后来,李友邦与严秀峰又有了四个儿子,分别叫炜群、力群、建群、乐群。多年后,严秀峰对台湾义勇队历史研究者、浙江大学副研究馆员楼子芳说,这几个孩子名字的意思是,要效劳群众,火热积极投身到群众中去,全力为了群众,建设为群众谋利益的国家,乐于为群众服务。

来源:福州广播电视台

编辑:庄颖