田黄的成因在地质上有着复杂、艰深的科学理论。对于一般的收藏者来说,只需要了解基本知识,通过这些知识来辅助田黄石的鉴别即可,不必过于深究晦涩难明的内容。从实用的角度来看,田黄的科学成因可以分为五个方面。

首先是田黄石体的成因。田黄石是一种次生矿石,原本属于高山、坑头矿脉中的一部分。在地质运动时期,由于地震、风化等原因,这些矿脉中的原石裂解、剥落,滚入溪谷或田土区域。经过长年累月的渐变,又随着地质变化和水流冲击移运到各处,经历断裂、磋磨后,被环境影响而生成我们熟悉的田黄石。这个过程在寿山人中被称为“田化”。因此,寿山人历来采掘田黄石时就有一个说法,即田黄石多数都是聚落式分布,有“君石”(大田黄石)也有“臣石”(中、小田黄石),一“君”周围必有“群臣拱卫”。其实就是大块剥落的原石,随着迁移后破碎、田化,出现大田四周散落小田的格局。在寿山上如果出现方圆几十米内均无小田黄石,仅有一块大田黄石,则称“飞来田”,意为天外飞来,才能绝世独立。由于这种剥落的原石本就有限,因此田黄石从古至今,所采掘的量不超过500千克,是一种极为稀缺的资源。

其次是田黄色彩的成因。火山喷发时的热液经过化学反应,生成了大量的铁元素渗透、运移至地表,在寿山地区的三坂范围内,尤其是发源坑头占的寿山溪流域,溪水和土壤里形成一种带有弱酸性的氧化环境,田黄之“色”,其实就是这种环境逐渐影响而成的。寿山人从过去就有一种普遍的经验,认为挖掘田黄石的古砂层吃过坑头水,因此会“长”田黄,使田黄“熟成”,这实际上就是基于采掘经验倒推出来的地质真相。由于这一自然过程通常是渐进式的,至少需要上万年的时间才能完成,因此田黄才有如此丰富的色彩分别——石体的基础色和环境的影响都会造成最终色彩的不同。

第三是“红筋”“红格”的成因。田黄石在运移过程中,因碰撞产生的裂隙,也在这种充满铁矿物的环境中逐渐得到胶合、充填,这些铁矿物以厚膜状、短针状、薄膜或微细粒状这三种状态分布于格裂面上,就成了众所周知的“红筋”“红格”。之所以红筋、红格不影响田黄石的稳定性,实际上已是经过被大自然“填充修补”,二次成型的结果。由于田黄石在自然环境中生成,胶合的格痕非常常见,因此才有“无格不成田”,实际上所说的也是这种筋格在田黄石中多发,而并不是非要有筋有格,才是一块标准的田黄石。

第四是石皮的成因,它的生成也是与田黄的生成过程同步的。石皮本身的主要矿物成分相同,是原本的矿石在次生环境中被风化、磨蚀后的田黄表层矿物,随着外界元素迁移黏合,最终成为“石皮”。过去有人将田黄石的石皮剥去,但又会随着时间缓慢生出新的石皮,因此寿山人常说“石皮会长”,其实就是这种变化是始终渐进发生的证据。

第五是田黄石的“萝卜丝纹”的成因,由于田黄石母矿是剥落自寿山石矿脉,因而其所含成分必然是岩浆活动产生的热液凝固后,因为不同温度、应力而产生的。有科学研究表明,田黄石的“萝卜丝”纹路,其成分是硫磷铝锶石。硫磷铝锶石的生成温度远高于构成田黄石母矿的其他矿物成分,也就是说,“先有母矿后有田,丝纹还在母矿前”。田黄石的萝卜丝纹这一表象,是早于筋、格和石皮出现,真正属于田黄石原生结构的一种特征。这一结果,当然也是给寿山人一贯持有的“唯丝论”(即田黄最大的判断标准是萝卜丝纹)带来了坚实的科学理论支撑。

基于如上的成因,我们知道,田黄石是原石矿脉随机剥落后再经历亿万年迁移后的结果,因而它的踪迹也是不可预测的。故此,其最为出名的特点就是“无根而璞,无脉可寻”。20世纪80-90年代,山坑石的矿脉产量激增,但田黄石却无法用同样“探脉”和“定点采掘”的方式提升产量。对于田黄石的采掘虽然历史悠久,但数百年来这种寻觅的随机性都极强,无论采掘田黄石多长时间,依旧只能靠运气,谁也无法做到十拿九稳。即便寿山村人几乎家家户户都有采掘田黄石的资格,但有些人家十数年都采掘不到一颗像样的田黄石,有些人家却在自家田头掏田鼠窝都能摸出体量不小的田黄石,村中还曾出现过“扒渣土”寻到田黄石,甚至只是在寿山溪中涉水,田黄石就滚入鞋中的情况。

偶然拾得的情况毕竟少数,日常大多数田黄石还是通过人力采掘、筛选而出的,获得田黄石,主要依赖两种采掘方法:田采和溪采。

田黄石大多数是通过田采获得的。田采可以分为两种情况,一种是田土中零散埋藏的田黄石,另一种是埋藏于离地面一定距离的古砂层中的田黄石。这些古砂层有厚有薄,多为20~30厘米,距离地面的深度也飘忽不定。根据《印石辨》记载,民国时期有些古砂层需要挖掘至地下6~7米,但根据现代的采掘经验,除了少数可以在1.7~2米的深度找到古砂层外,更多的是深度达到10米以上,甚至有的需要挖掘至地下20米才能找到古砂层。

一旦发现古砂层,就有很大可能挖出田黄石。如果古砂层中杂陈着许多小块碎石,那么就有望采掘到田黄石。而如果整片砂层非常平整,不见碎石,那么根据经验判断,其中可能没有田黄石。挖掘时穿透古砂层被称为“见底”,一旦“见底”,下面的普通土壤中就再也找不到田黄石了,采石人就会停止挖掘。

古砂层与田黄石关系密切,并且是一种相对有规律可循的地层特征。寿山人将其称为“石土”,认为这种古砂层聚集了地力,是能“长出”田黄的奇妙之处。然而,纵观近年来各类科学论文,从20世纪90年代至今,似乎还没有对这一情况进行系统研究解密。因此,在本专栏中我们将保留这一传统说法,以供后人进一步探讨。

“田采”并非一般人所认为的那样没有危险性,在《印石辨》中,记载了田黄石的采掘情况:“采掘田黄石最初是在农闲时节的活动,每掘即组织四、五人,二人掘,二人运土。清朝末至民国初,每挖掘尚可得一二石。常闻挖掘太深,致出事故者。其后即常闻挖掘终日不得一石,甚至数日不得一石。但亦曾闻在耕作时偶然翻得一小块。现在已不可复得了。”

20世纪末,寿山村本地的村民只需花费少许,就可以轻松拿到一份自留地用以采石。在许多人背井离乡、外出打工赚钱的年代,寿山人却是留在家里依靠采石,卖石,便能赚取相当可观的收入。因此,许多人抛弃农事,专门对田黄石进行采掘。一次次的高价成交,则让这种采掘之风愈演愈烈,这也使得田黄石再次进入丰产期间。

时至今日,寿山人仍然在自家的自留地中坚持挖掘田石。不过如今已经越来越难以挖掘到田黄石了。因此,这项工作已经不再是偶尔在农闲时进行的事情,而是一年四季必须全力以赴、不间断进行的工作,需要付出巨大体力和存在一定人身安全风险。一旦收获,所得也与付出成正比——挖出几块品相饱满,质地莹润的好田黄,便可作价十万甚至百万。

如今想要出一块大田黄石,已经越来越不容易。过去,挖出几两甚至数斤重的田黄石虽然是大事件,但却不算奇闻,毕竟是有不少前例的。当时寿山村人们采石,挖到拇指大小的田黄石,往往随手扔回土中。近20年间,随着田黄石越发稀少,每次采掘中对土地的深挖总会形成数人高的坑洞, 一处动土,周围就全部变成虚土,岌岌可危,时刻有塌方的可能性。尤其是在下坂区域采掘,有时候会深入山体,一路没有成型的道路,有些地方需要手足并用攀爬上去,而采掘的洞中,有时山石悬空,摇摇欲坠,随时会有山石掉落砸伤人的危险,可以说采掘者无不是豁出性命。从过往寿山人的经验看,这种险恶之地,风险大,回报也大,要么无功而返,连细小的田黄石也不见踪影,要么就会出大田、名田,只是田黄石本身在成矿时就是随机滚落、随地脉移运,采掘不存在明确的目标,只能完全靠运气,与赌命无异。

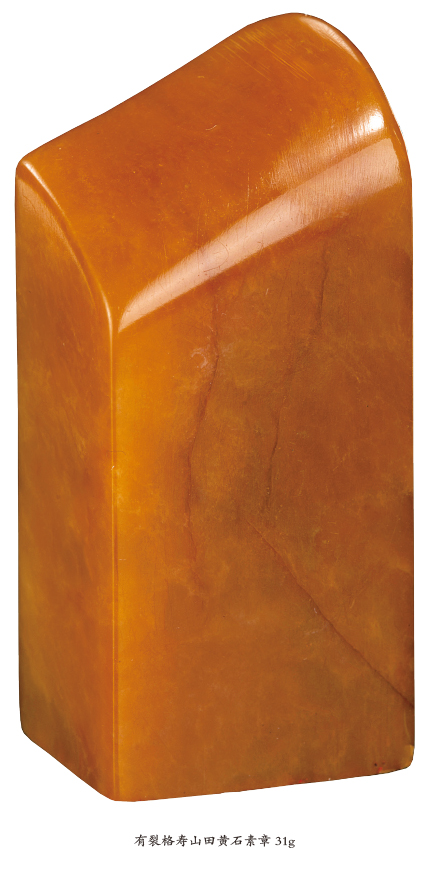

如今的石市之中,20克的田黄石就可算“成材”,作为石商,如果店内拥有几件30~40克的随形摆件,只要质地够好,就足以撑得起场面。以田黄切章的机会越来越少,且多数所出的印章也仅手指大小,多数能见到的是随形的摆件。现实环境也改变了田黄石的采掘情况,当代寿山人在挖出土渣后,就不会再像从前那样随意抛弃,而是要把渣土放在藤编的笆箩中过筛或用高压水枪冲散检视,即便是一些小拇指盖大小的田黄,大家也会收拾起来,做一做手串、项链,谁也舍不得放过一块。

另一种采集是“溪采”。溪田在长年累月水流冲刷下,形态如鹅卵,仅存在于寿山溪流域的河床和附近土壤。溪采得的田黄石一般称为“溪田”,由于水流冲刷作用,所以一般没有棱角,弧边圆润,溪田一般润度更高,形态更为亲人,因此也被公认为田黄中品级最高者。

简单通过巡视溪水得石的情况在20世纪20年代已极少见,而当代的采掘,其难度要更高了百倍不止。因此当代溪采之前一般会在水道边挖沟渠引流上游来的溪水,但寿山溪并非源头下游,本身水道也会向外渗水,且速度颇快,因此,想要“溪采”首先必须使用抽水机将水抽干,然后在短时间内迅速进行挖掘和搜索。溪采过程中,水道涌流的速度决定了工作进展的快慢。一旦水位达到一定高度,为确保安全,采掘工作就只能暂停,等待抽水机将水抽干后再进行采掘。

寿山溪在寿山乡被认为是“公家地”,与“田采”不同,这里没有清晰的边界线,任何人都可以在整个水道流域内进行采掘。采得的田黄石归采石者所有,不会引发所有权争端。寿山村过往时常有雇工在工闲时到溪中采田,村民也并不加以阻拦。正是因为溪水中的田黄石是可以被承认自有的,因此有不少游客,到寿山村游玩时会下溪“摸田”。如2000年前后,就有两位外地人前来寿山村务工,恰好遇到连续不断的大雨。大雨停后,寿山溪水势暴涨,他们便趁夜晚时分,玩笑式地相约去“寻宝”。他们出门后没多久,居然真的在溪边捡到被水流冲出的一枚大田黄石,寿山村人听闻后对此都无异议,还为他们引荐喜好田黄的收藏家,并证明此田是在寿山村中所得。这件田黄石后来被收藏家以数百万元购去,两位外乡客人将收益均分,人生也从此得以改变。

溪采时如在某一处已定好位置,但采掘工程还未开始时,就需在水道处堆石圈地,示意此处有主。村中其余采石人见到溪中有人以石块垒起的圈子或采挖的坑洞,就知道此处已经被他人占先,不会再有造次。直到采石者认为自己的采掘工期已经告一段落,将圈地的石圈撤去,其中的水道才会再度恢复“公有”的形态,其他人才能再于其中进行探索。但如不进行圈地,则他人也有可能在此处采石。

最近几年由于溪田越发稀少,一些大胆的开采者开始热衷于“追流探采”,也就是沿着溪流的走向溯源进行采挖。如果溪流钻入山体,采石者就会“挖山”,先设法削入山体,用雇工挖去浮土,再沿着暗河水脉继续采挖。在这种情况下,田黄石不仅可能出现在河道内,还可能出现在暗河附近的深层土壤中,从前也曾有人在这些地方挖出古砂层。这种采掘方式被视为“溪采”的一部分,但危险程度极高。

田黄石的采集方式也是定义田黄的重要部分,任何“田采”“溪采”以外,通过矿脉洞采的石材,即便有接近的色泽或形象,也不能被称为田黄。

摘自《国宝田黄》,主编/陈基