不忘初心,她是组织再生领域的追梦者;攻坚克难,她是守护军民健康的奉献者,教书育人的她曾入围全球前2%顶尖科学家,近日还荣获 “强国青年科学家”称号——她就是福州大学化工学院教授、博士生导师张进。

日前,记者在福州大学的实验室里看到,“90后”张进手持一支透明的喷雾装置,轻轻一按,水雾般的凝胶瞬间覆盖在湿润的模拟创面上。“这是我们的‘生命盾牌’,哪怕在血流如注的动态环境下,也能在一分钟内实现止血。”

从实验室到战场 一分钟的生死时速

2024年,在由福州市科技局等单位主办的福州大学成果直通车活动现场,张进团队研发的“湿态粘附止血凝胶”首次亮相,引起业内关注。这款以海洋壳聚糖、单宁酸和天然丝素蛋白为原料的凝胶创造了一个生命奇迹——在心脏和大血管等动态出血场景中,实现一分钟内快速止血。

“传统材料在湿态环境下粘附力大幅下降,而战场和事故现场的出血恰恰多是动态、湿态的。”张进说,为了攻克这个难题,团队历时三年,经过数百次配方优化,最终通过自组装技术开发出粘附强度极高的凝胶材料。

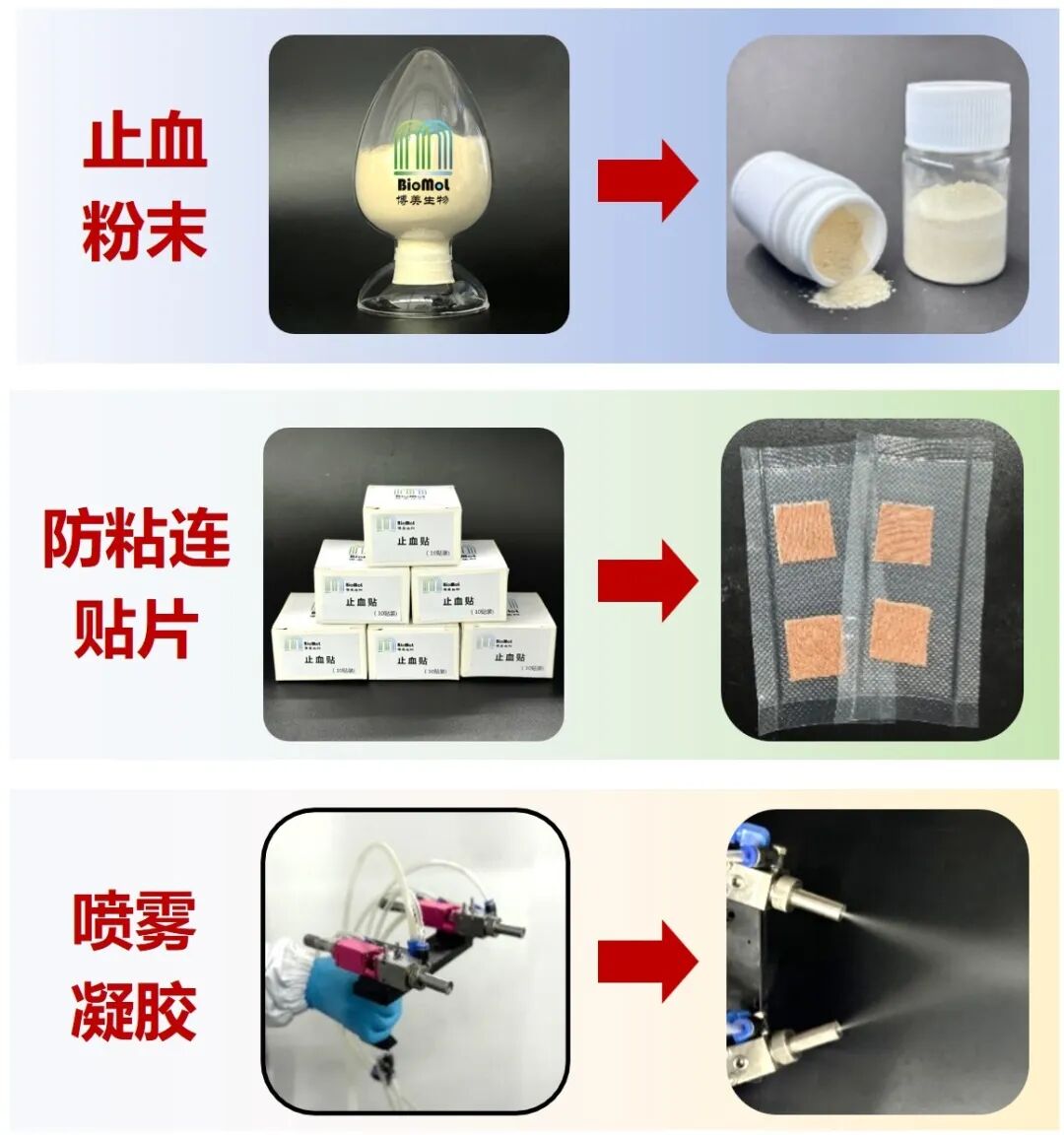

更令人称奇的是,团队将材料做成喷雾、粉末和创可贴三种形式。喷雾适合大面积创伤,粉末能深入复杂伤口,创可贴则便于携带。

他们还专门设计了可调节的喷涂装置,让救援人员无须接触伤口就能施药,大大降低了感染风险。张进介绍,这种新型止血凝胶,不仅有望在战场上为士兵提供及时的医疗救治,减少战斗中的伤亡,在民用领域也有望成为急救医疗的重要工具。

据悉,该产品已在12次军事演习中证实其有效性,曾荣获军事科学技术进步奖一等奖。

做“有温度的科研” 从“可用”到“敢用”的跨越

回顾自己的成长历程,张进常说:“科研从来不是独行,而是一程又一程的接力。”

从四川大学李忠明教授引领她走进科研殿堂,到中国科学院长春应化所陈学思院士成为她“学术生涯的灯塔”;从丁建勋研究员教会她“严肃、严格、严密”的科研态度,到杨黄浩教授在她困难时给予全力支持——4位恩师的托举,让张进在科研道路上走得坚定而从容。

“导师们教会我,科学研究的核心是在复杂现象中识别本质问题。”这种科研哲学的传承,让她在独立领导团队后,始终保持着对真问题的敏锐洞察。

2023年,张进入选第九届中国科协青年人才托举工程,这是她科研生涯的重要里程碑。

在学会和导师们的支持下,张进深入开展生物活性高分子支架研究,通过对材料理化性能的精细设计,攻克了组织再生领域中血红细胞凝聚能力不足、巨噬细胞极化表型不可控、干细胞增殖分化水平低等关键瓶颈,促进了大段组织缺损的高效率修复与功能重建。迄今,她已发表高水平SCI论文70余篇、主持10余项国家/省部级科研课题、授权国家发明专利25项。荣获教育部青年长江学者、重点研发计划青年首席科学家等荣誉称号。

在张进的办公室墙上,挂着她手书的“做有温度的科研”。温度从何而来?她说:“从病床前来,到病床中去。”

团队骨干小王记得,为了获取第一手临床需求,张进多次带领团队深入医院手术室,观察真实的手术场景。“张老师总是说,不了解临床痛点的材料设计,就像在真空中练游泳。”

强烈的应用导向,让张进的研究成果不仅发表在《Advanced Materials》《ACS.Nano》《Advanced Functional Materials》等顶尖期刊上,更走出实验室,走向了救治一线。

聚焦高值生物医用高分子材料领域的关键技术瓶颈与产业化需求,张进也积极推动多项科研成果转化,开展了原创性技术攻关,构建了具有自主知识产权的关键技术体系,推动技术从实验室走向应用现场。她和团队已有多项技术成果实现稳定批量生产,正式投入市场应用。

面向未来 在科研长跑中与团队共进

作为福州大学生物分析与纳米医学科研团队骨干成员,张进特别注重团队文化的建设。

“科研不是一个人的冲刺,而是一群人的长跑,将自己融入团队,把团队的目标放在心上,是我们持续推动科研进步的重要保障。”张进说。

面向未来,张进表示将继续深耕生物医用高分子材料领域,拓展在神经修复、骨修复等组织工程领域的应用边界。

“我们希望推动产品从‘可用’走向‘好用、敢用、愿意用’,真正实现高端医疗材料的国产替代。”张进说,对她而言,科研是一场没有终点的接力——每一个新突破,都是下一程的起点。

来源:福州晚报微信公众号

编辑:叶虹